Велес- славянский покровитель скота

Велес — бог из славянского пантеона. Покровительствовал людям и животным, а так же был богом материального благополучия. Считается что после сотворения мира он помог ему движением жизни. После его помощи, дни стали следовать за ночами, а времена года сменять друг друга. У него было много обликов, например мудреца, защитника всего сущего. Его символ — сноп зерна.

Велесу, или как его еще называли Волосу помогала мелкая нечисть-домовые, банники, лесовики (лешие), овинники, дворовые, полевики, полудницы. Они помогали ему, облегчая жизнь славян. Получается, что Волос был не только покровителем скота, но и так же он помогал и людям. Ведь домовые, подсобляли хозяйкам в домах, банники жили и хранили бани, дворовые вели и охраняли двор, а полевеки соответственно поле. Полуденницы могли защитить от зноя в жаркий полдень, но могли и наказать, если человек в это время работал, чем гневил их.

Цветные огни вспыхнули и вспыхнули, а не вызваны по какой-либо причине появление порядка, как огни на пульте управления космического корабля на телевидении. Среди многих богов и людей, которые встречают Тень на дороге, является Сэм, полная Саманта Черная Кроу - человек. Но что было бесповоротно установлено на территории американских богов?

Так много веры - добро для богов, древних, как нынешних, для богов со всего мира и всего времени и для американских богов. Теперь, как видно из названия, текст помещается в «Режиссерский снимок», отлично переведённый Ханнесом Риффелем. В этой неограниченной версии истинные размеры «американских богов» становятся еще более заметными.

Велесу поклонялись и за то, что он охранял и подавал благополучие через скот, так как скот был одним из главных средств для поддержания жизни и долголетия людей. Когда была засуха, язычники возносили молитвы богу, для того чтобы он послал дождь на землю. Там где когда-то стояла его статуя, всегда были разбросаны дудки и гусли. Возле его идола волхвы играли, пели и танцевали, исполняя тем самым определённый обряд. По поверью, если во время обряда сюда забредал скот, то бог Велес гневался и напускал мор на живность.

Среда — день Велеса, его камень — опал, металл — свинец, дерево — ель, сосна, ясень и орех. Как раз из них полагалось делать посохи, амулеты и другие предметы, для почитания бога Велеса. Алтари и места поклонения Велесу делали в непроходимых хвойных чащах. Веровали, что Велес любит мхи, лишайники и грибы. Всё это нужно было положить на перекрестках трех лесных дорог. Три сосны (отсюда и «заблудиться в трех соснах») и муравейники — так же символы покровителя животных. На Велесовых жертвенниках, на стволах деревьев вешали кости коров и лошадей, а еще рога. Может быть, из-за того что и самого бога изображали с рогами на голове, послужило поводом приписать ему и заслуги дьявола.

Это отличная книга. Славян обычно называют группой народов, говорящих на славянских языках. Среди них русские. Однако в России все больше людей понимают себя не как русские, а как славяне, а не как христиане, а как язычники. Они празднуют фестивали самого глубокого прошлого и одеваются сами, как известно только по рисункам из старых сказочных фильмов или из картин. Они носят амулеты, смысл которых почти никто не знает, и поклоняются богам, имена которых известны из глав книг по истории, в которых говорится о начале России, Руси.

Нет ни писаний, ни трафаретов, как один обращается к Богу, каждый говорит, что находится на сердце

Елена и Эдуард Лосинский из Корсакова - вегетарианцы. Иногда Эдуард постится, не пьющий ничего в течение нескольких дней. «Я не против», - говорит он. На ее кухне есть лист со старым кириллицей, на котором каждое письмо имеет свое традиционное название. Елена говорит: У славян был алфавит, содержащий универсальное послание. Раньше каждое письмо и слог имели важное святое значение, у них была фигуративность. Затем был введен григорианский календарь, и с тех пор праздники отмечались не в те дни. Поэтому они не гармонируют с природной энергией.

На алтарь Велесу клали медь, так как он — покровитель богатства и процветания, а так же пряжу и мех. А на идола лили пиво и квас, так как, по преданиям, Велес дал людям знания по их изготовлению. Иногда бога рисовали рогатым и с мертвой человечьей головой в руках. Истуканов из дерева в основном устанавливали на отвесах или в долинах, ближе к рекам или озерам. Волос покровительствовал людям и их повседневным делам, их труду, работе и богатству, помогал защитить и приумножить скот и само благосостояние. К нему обращались и те, кто искал знания и хотел познать мудрость. Сейчас культ Велеса уже перемешался с христианским праздником святого Власия, и в наши дни об боге Велесе мало, кто что знает.

После введения календаря праздники были отложены на одиннадцать дней. Елена дает несколько примеров: «Славяне питались праной, то есть легким питанием, а когда кто-то наказывал себя, он не приходил, как говорится в тюрьму, а в Темницу». Почти забытое слово «Темниза» означает темноту. «Там у преступников не было света и страдал от голода».

Дождь усиливается и образуется дождевая стена. Фестиваль начинается с освещения Игоря факелами у входа в рощу. Светосар бьет шаманский барабан, Антон сопровождает его на барабане мула. Все поклониться и войти в рощу. Велимир дует его рог животного во всех направлениях. Дождь хлестает их, огонь дымит и шипит, но продолжает гореть. Колокольчик на кольцах Игоря. Они поют песни, восхваляют огонь, предков, Мать-Земля и Сварог, которые подделывали небо. Мужчины протягивают руки к небу, неоднократно восклицая в рифмах: Слава русской земли, слава Руси!

Первоначально славяне приносили жертвы Упырям и Берегиням.Затем они начали приносить жертву Роду и Рожаницам - Ладе и Леле. Впоследствии славяне стали молиться главным образом Перуну, впрочем сохраняя веру и в других богов.

Упыри

Упыри

- это вампиры, фантастические существа, оборотни, олицетворявшие зло. Упыри - у древних славян низшие духи, демонологические существа. В "Слове об идолах" говориться о древнем почитании славянами упырей. В народных представлениях - это злые, вредоносные духи. Упыри (как и вампиры) высасывают кровь у людей и животных. Их отождествляли с мертвецами, выходящими по ночам из могил, подкарауливающими и убивающими людей и домашний скот.

По народным поверьям, упырями становились люди, умершие "неестественной смертью" - насильственно убиенные, спившиеся пьяницы, самоубийцы и т.п., а также колдуны. Считалось, что земля не принимает таких мертвецов и потому они вынуждены скитаться по миру и причинять вред живым. Подобных покойников хоронили вне кладбища и подальше от жилья. Такая могила считалась опасным и нечистым местом, ее следовало обходить стороной, а если приходилось пройти мимо, следовало бросить на нее какой-либо предмет: щепку, палку, камень или просто горсть земли. Для того, чтобы упырь не выходил из могилы, его следовало "успокоить" - выкопать труп из могилы и проткнуть осиновым колом.

А для того, чтобы умерший, не доживший "свой век", не превратился в упыря, ему подрезали коленные сухожилия, чтобы не смог ходить. Иногда на могилу предполагаемого упыря сыпали угли или ставили горшок с горящими углями.

Специальным днем повиновения покойников у восточных славян считался Семик. В этот день обязательно поминали и всех безвременно скончавшихся родственников: некрещеных детей, девушек, умерших до вступления в брак. Кроме того, в Семик принимали особые меры против заложеных покойников, способных по преданию нанести вред человеку. В их могилы забивали осиновые колья или острые металлические предметы.

В Семик устраивали захоронения тех, кто по тем или иным причинам оставался непогребеным. Для них выкапывали общую могилу и хоронили с молебном и отпеванием. Считалось, что иначе заложенные покойники могут отомстить живущим, насылая на них различные бедствия: засуху, бурю, грозу или неурожай.

Исходные знания были уничтожены. Славяне питались Праной

Слава племенам, колену, живущему прямо, слава славянам! Антон достигает хлеба, а остальные кладут на него руки. Они образуют круг вокруг хлеба и остаются неподвижными на некоторое время. Как они защитили бы хлеб от беспощадного дождя. Позже огонь получает хлеб как пищу. Игорь наливает Квас в деревянную миску, все пьют от нее и наливают глоток на землю. Наконец, они поклоняются огню, кормят его снова и покидают рощу примерно через час.

Учение о жертве - основная идея жертвоприношения, но божественность должна отвечать утверждением. Мы касаемся древнего, общечеловеческого мировоззрения, имеющего полный смысл в первобытном обществе, Осталось. Де Фриз. Ежедневный неформальный контакт с божествами осуществляется через призывы или короткие медитации. Также мою страницу о маленьких ритуалах для начинающих.

Берегини же, связанные со словом беречь, оберегать, - добрые, помогающие человеку духи. Одухотворение всей природы, деление ее на доброе и злое начала - очень древние представления, возникшие еще у охотников каменного века. Против упырей применяли различные заговоры, носили амулеты - oбереги в народном искусстве сохранилось много древних символов добра и плодородия, изображая которые на одежде, посуде, жилище древний человек как бы отгонял духов зла. К числу таких символов относятся изображения солнца, огня, воды, растений, цветов.

С другой стороны, великие ритуальные обряды - это культовые церемонии, в которых участвует вся семья, или участвует все племя. «У них праздник, в котором они собираются, едят и пьют в честь своего Бога». Каждый, кто убивает животное в качестве жертвы, имеет деревянную стойку перед своим домом и вешает жертвенное животное там, будь то бык или баран или кабан, чтобы люди знали, что он жертвует в честь своего Бога. Ат-Тартуши.

В лингвистическом использовании немецких сторонников старого обычая существительное «Блат» использовалось для жертвенного ритуала. Говорят, что мы сохраняем пятно вместо того, чтобы говорить, что мы сегодня. В этом смысле и мой пример ритуала ориентирован на слово Блот. В центре жертвы была капитуляция богов или вещь или животное. Жертву жертвы как самую древнюю форму жертвы. Описание формализованного ритуала зелье также происходит из упомянутой выше саги-сады Хаконара. Чаша освящена, а первая выпивается на Одине.

1. Берегини и духи

Берегини (наподобие греческих пенатов) хранили благополучие разных мест и видов природы, а также дом. Домовых духов было множество: домовой, кутный бог, дед, спорыньи и спехи (духи, споспешествовавшие человеческим делам), дрёма (домашнее мирное божество сна), баюнок (сказочник, сказочник ночной, песенник колыбельный), лень, отеть (крайняя степень лени), окоёмы, прокураты, прокуды (плуты, неслухи, проказники), банник (дух бани), злыдни, бесы, черти, шишиги (черти с торчащим шишом волосами), кикимора или шишимора (чертиха с торчащими шишом волосами, божество неспокойных снов и ночных явлений). Православное « чъерт» значит проклятый, перешедший черту, границу.

В конце концов приходит Минни, напиток для покойных предков. Симек не видит языческого обычая в этом ритуале питья; ссылаясь на работы Дювеля и Уолтера, он говорит, что «оба представления слишком явно причудливые возвращения христианской литургии к языческим обычаям» и «поэтому только очень маленький источник». В целом, реализация Сумбеля в упомянутом смысле, однако, обычно воспринимается современными представителями старой таможни. Важно тщательно подумать о словах, произнесенных в Сумбеле, поскольку они считаются «публичными клятвами», которые все могут засвидетельствовать об обряд.

Берегинь было много; они оберегали человека всюду: дома, в лесу, в поле, на воде, оберегали посевы, скотные дворы, детей, пели им колыбельные песни, рассказывали сказки (байки), навевали сны. Позднее они получили кто собственные имена, кто – собственно-групповые, например, собственные Дид, Баба - прародители; групповые – русалки, лешие и т.д.

Пакссон пишет: «В чем смысл слова?» Строительный блок пишет о сумме. Акт выпивания происходит в присутствии акта речи, каждый из которых участвует в факте другого, и в такой деятельности сила всех других действий проявляется в ритуальный момент и фиксирует ее в течение вечно - эволюционирующая взаимосвязь всех текущих действий с прошлым. Если это действие свидетельствует о силе и присутствии прошлого в мире людей, то здесь также упоминаются ритуальные слова, сказанные в этом прошлом.

Иероглиф Ганц радикал дас Готсверверштенднис ангеспрочен. В середине века на северных Эльбславах господствовали языческие культы. Хотя священные рощи и отходы когда-то были почитаемы как культовые места, священство и культовые места постепенно развивались в течение века, и они часто имели наднациональное значение. Примерами являются храмы в мысе Аркона и Ретра. Важными славянскими божествами были Радегаст и Триглау. Здесь также существовали боги миров других славянских народов, но племенные божества развивались сильнее, чем в других местах.

Вот некоторые из них:

Дед (дид) – прародитель, предок. Для тех, кто считали, что ведут свой род от Перуна (Ольговичи и др.), это ещё и синоним Перуна. Дед – хранитель рода, и, прежде всего детей, конечно. Старший мужчина, представитель родового старейшинства, который усмиряет страсти внутри клана, хранит основные принципы морали рода, строго следя за их исполнением. Дедом называли и лесное божество – хранителя Перунова клада (золота, серебра, т. е. Молний, грозы, дождя серебряного). Деда молили об указании, открытии клада. По преданиям, где огонёк блеснёт, там и клад этот (дождь с грозою), который жизненно необходим и важен для людей.

Религия славян служила прежде всего для защиты личности, старомодного образа жизни и мира идей. Добрые и злые силы проявляют себя в природе, проявляя себя как анимации и разрушения. Они находят свое тело хорошим, наполненным светом божеством, или темным, безветренным, божественным существом, которое обычно более мощно, чем свет, страх и испуг. Надеюсь на победу добра, тем лучше не выражено. Развитие и изменение не будут сознательными. Среди самых могущественных из Остеславен были Радегаст и Суонтвит.

Первоначально Радегаст был племенным богом редирианцев, божеством племени Сванвету из ранов, жителями Рюгена. Центрами этой власти были Радегастская святыня Ретры на острове в Толленсее и святилище в Арконо. Поскольку эти святые, разумеется, обнаружили особый интерес ранних христианских миссионеров, впечатления и идеи этого мира были проведены и сданы, хотя и в основном из-под угла конфронтации. Только культам разрешалось пропускать деревянные мосты в святилище, которое все еще было защищено от треугольного замка либо жертвами, либо выражением преданности, либо вопросами и обещанием абсолютного подчинения ответу оракула.

Баба. Наиболее древнейшая из них – Баба Яга.

Что означает Яга? Почему она такая страшная? И уж тем более никто не верит, что страшная Баба яга – изначально заботливая берегиня.

Слово «Яга» огрублённое от «Яшка». Яша в славянских песнях называли ящура – некогда жившего на земле и исчезнувшего прародителя всего живого; отсюдя наше более понятное – пращур. Баба Яга изначально – прародительница, очень древнее положительное божество славянского пантеона, хранительница рода и традиций, детей и околодомашнего (часто лесного) пространства. В период насаждения христианства всем языческим богам и божествам, духам, в том числе и оберегавших людей (берегиням) придавались злые, демонические черты, уродливость внешнего вида и характера, злые намерения. Так языческая строгая прародительница была превращена в злобного демона, которым пугают наших маленьких детишек. В разных славянских племенах были позже и другие прародительницы, получившие имена собственные: Златая Баба, Златая Мать, Макошь и т. д.

Наружные стены храма были покрыты деревянными резными фигурами, а не украшениями, но для защиты враждебных сил, которые не имели доступа к золотому изображению Радегаста. Его скульптура, как пантеон, была окружена множеством богов. Радегаст можно рассматривать как фактическое воплощение победоносного светлого бога, гаранта единства славянских племен, которого можно попросить представить свою картину на военных кораблях и щитах в армию. Культурным атрибутом Радегаста был живой белый конь, который постоянно содержался в святилище.

Здесь сопротивление энергично затянутому христианству было самым упрямым, очарованным и оживленным могучим влиятельным священством. Энн Клемм, аннексированная - Центр математики в области гуманитарных и культурологических исследований Майнца. Конференция Ассоциации западно-южно-германской ассоциации исследований древности. В Хемнице состоялся раздел о археологии славян. В седьмой раз были проведены лекции по теме «Дохристианская религия славян в раннем и среднем веках», а также по текущим темам из исследований.

В сказочных сюжетах яга-баба - своеобразный проводник в иной мир; она испытывает героев, нередко помогает тем, кто эти испытания выдерживает.

Для бытующих поверий XIX -XX вв. «сказочный» образ яги-бабы не характерен; лишь иногда о бабе-яге повествуют как о существе относительно реальном.

В поверьях Архангельской губернии Баба-Яга - «нечистая сила женского пола, не имеющая мужа»; «сидит в избе на печном столбе, ноги на лавках, груди на полках, голова на какухе; ездит в ступах и пожирает людей». «Баба-Яга почитается воровкою детей, поэтому и пугают детей: „У! У! Хам те... Баба-то Яга схватит... подико, поди, вот она, тут и есть за дверями!"» <Ефименко, 1877>.

Крестьяне Ярославской губернии рассказывают, что баба-яга живет с дочерью Маринкой в болоте, в лесу (в доме на куриных ножках, на веретенной пятке). Она мохнатая, косматая. Одежда на бабе-яге белая или «как на ели кожа», на голове повойник. В доме она «прядет, сидя на брусу». Баба-яга стремительно бегает и при этом «помелом себя бьет, чтобы шибче бежать».

В таком облике бабы-яги проглядывают черты лесного, а также стихийного, летающего божества, духа. Она напоминает и обитающих в избе, «прядущих судьбы» кикимору, суседку, доминушку; напоминает и ведьму.

По-видимому, трансформировавшиеся в сказочном образе бабы-яги представления о древнем, наделенном универсальной властью божестве отразились в обликах и целого ряда более «специализированных» мифологических персонажей, вера в реальность которых сохранилась в XIX в.

Ягой-бабой (егибовой, егибицей) крестьяне некоторых районов России именовали во многом сходную с ягой по облику и «занятиям» ведьму, колдунью.

«С проявлением земледелия и земледельческой религии вся „лесная" религия превращается в сплошную нечисть, великий маг - в злого колдуна, мать и хозяйка зверей - в ведьму, затаскивающую детей на вовсе не символическое пожирание.

И у бабы-яги и у ведьмы длинные, косматые волосы; колдунья, ведьма, как яга, может быстро перемещаться, летать на помеле, ухвате; подобно бабе-яте, ведьма связана с очагом, печью, часто колдует возле печи, на печном шестке; она наделена способностью оборачиваться в птиц, животных, сама оборачивает людей, может испортить их, лишить жизни. Все вокруг нее дышит смертью и ужасом. Засовом в ее избе служит человеческая нога, запорами - руки, замком - зубастая пасть. Тын у нее - из костей, а на них - черепа с пылающими глазницами. Она жарит и ест людей, особенно детей, при этом печь лижет языком, а угли выгребает ногами. Изба ее покрыта блином, подперта пирогом, но это - символы не изобилия, а смерти (поминальная еда).

По белорусским поверьям, Яга летает в железной ступе с огненной метлой. Где она несется - бушует ветер, стонет земля, воют звери, прячется скот.

Яга - могущественная колдунья. Служат ей, как и ведьмам, черти, вороны, черные коты, змеи, жабы. Она оборачивается змеей, кобылой, деревом, вихрем и т.д.; не может лишь одного - принять сколько-нибудь нормальный человеческий облик.

Обитает Яга в глухом лесу или подземном мире. Она и есть хозяйка подземного ада: «Ты хочешь идти в пекло? Я - Ежи-ба-ба»,- говорит Яга в словацкой сказке. Лес для земледельца (в отличие от охотника) - недоброе место, полное всякой нечисти, тот же потусторонний мир, а знаменитая избушка на курьих ножках - как бы проходная в этот мир, потому и нельзя в нее войти, пока он не повернется к лесу задом. С Ягой-вахтершей трудно справиться. Героев сказки она избивает, связывает, вырезает ремни из спин, и только самый сильный и храбрый герой одолевает ее и спускается в преисподнюю. При этом всем Яга имеет черты повелительницы Вселенной и выглядит какой-то жуткой пародией на Мать Мира. Яга - тоже богиня-мать: у нее три сына (змеи или великаны) и 3 или 12 дочерей. Возможно, она и есть поминаемая в ругательствах чертова мать или бабушка. Она - домовитая хозяйка, ее атрибуты (ступа, метла, пест) - орудия женского труда. Яге служат три всадника - черный (ночь), белый (день) и красный (солнце), ежедневно проезжающие через ее «проходную». С помощью мертвой головы она повелевает дождем.

В ряде районов России ягой-бабой (подчеркивая необычность, загадочность, отталкивающий облик такого существа) именуют лешачиху, полудницу: «Яга-баба - лешачиха», «Во ржи, говорят, тоже баба-яга бегала, волоса у нее распущены».

«Бабу-ягу (польскую Ендзу, чешскую Ежибабу) принято считать страшилищем, верить в которое пристало лишь малым детям. Но еще полтора века назад в Белоруссии в нее - страшную богиню смерти, губящую тела и души людей,- верили и взрослые. И богиня эта - одна из древнейших. Этнографы установили ее связь с первобытным обрядом инициации, справлявшимся еще в палеолите и известным у самых отсталых народов мира (австралийцев). Для посвящения в полноправные члены племени подростки должны были пройти особые, порой тяжелые, обряды - испытания. Исполнялись они в пещере или в глухом лесу, близ одинокой хижины, и распоряжалась ими старая женщина - жрица. Самое страшное испытание состояло в инсценировке «пожирания» испытуемых чудовищем и их последующего «воскресения». Во всяком случае, они должны были «умереть», побывать в потустороннем мире и «воскреснуть».

Яга - богиня общеиндоевропейская. У греков ей соответствует Геката - страшная трехликая богиня ночи, колдовства, смерти и охоты. У германцев - Перхта, Хольда (Хель, Фрау Халлу). У индийцев - не менее жуткая Кали. Перхта-Хольда обитает под землей (в колодцах), повелевает дождем, снегом и вообще погодой и носится, подобно Яге или Гекате, во главе толпы призраков и ведьм. У немцев Перхту заимствовали их славянские соседи - чехи и словенцы».

Новые открытия, инновации в области естественных наук, модифицированные парадигмы и сравнительные подходы постоянно меняют сферу исследований. Это превращение становится особенно ясным по основному вопросу. Века, но христианизация всегда считалась частью социально-культурных и политических изменений. Особый интерес представляет изучение импульса, который возникает из археологии раннего и высокого средневековья в Восточной Центральной Европе, и может ли он внести реальный вклад в новую активизированную область исследований.

Первым шагом к ответу на эти вопросы станет презентация по поводу раздела. Основное внимание было уделено междисциплинарному подходу, который критически рассматривает использование таких терминов, как «религия», «храм» и «священная» в археологических и исторических исследованиях. Эти объектно-лингвистические термины содержат христианское допонимание, которое не соответствует концептуальному пониманию средневековых рассказов и не подходит в качестве инструмента анализа для описания внехристианской религии.

В.Даль:

ЯГА или яга-баба, баба-яга, ягая и ягавая или ягишна и ягинична, род ведьмы, злой дух, под личиною безобразной старухи. Стоит яга, во лбу рога (печной столб с воронцами)? Баба-яга, костяная нога, в ступе едет, пестом упирает, помелом след заметает. Кости у нее местами выходят наружу из-под тела; сосцы висят ниже пояса; она ездит за человечьим мясом, похищает детей, ступа ее железная, везут ее черти; под поездом этим страшная буря, все стонет, скот ревет, бывает мор и падеж; кто видит ягу, становится нем. Ягишною зовут злую, бранчивую бабу.

В этом он указал на часто высокое соответствие результатов почв современными докладами, в которых говорилось, что летописец, хотя связи, возможно, не был затронут, но что человек внимательно следил. В последующем обсуждении обсуждался вопрос об аутентичности неподвижных памятников из Збруча. Он заканчивается четырьмя простыми человеческими головами, смотрящими в разных направлениях, а другие грани разрезаются примерно на половину высоты.

Как особо примечательный вывод, Профантова представила миниатюрный яму, построенный в обычном коттеджном поселке в известнейшей агломерационной поселке Роуз. В Бургунде Шпандау дальнейшая оценка результатов показала, что восьмиугольная почта, обсуждаемая как нижняя часть антропоморфного изображения дерева, столь же небезопасна, как обращение связанного строительного комплекса как круглого храма. Это недавно доказанное здание, однако, не соответствует описанию храма в Саксо Грамматикусе, согласно экскаватору Руххёфт.

Особенно много берегинь (им также позже придавались злые черты) среди леших: лесовик, лесунок, лешак, дикий мужик, Микола (Никола) Дуплянский, попутник, боровик, лукавый (согнутый и искривлённый, как лук, и таков же внутренне, что главное), дед, дедок; а так же бесы (славянское «бес» обозначает буквально «без», а дальше могло следовать любое положительное понятие, например, человек без совести, Бога, понятия (знания), добра, справедливости, чести, ума и т.д.) черти; шишиги; мавки лесные; упыри; анчутки (помесь чёрта и утки); оборотни; волкодлаки (длака - шкура); нетопыри; чудо-юдо; лесной царь; судички и гарцуки (мелкие духи, помощники Перуна); лихо одноглазое; птица страх-Рах – вот неполный перечень лесных обитателей, которые были воплощением леса, как враждебного человеку пространства.

Порой Леший не отличался от людей, но чаще хозяин леса представлялся одетым в звериную шкуру (длаку); иногда был со звериными атрибутами: рогами, копытами и т.д.

Зимой привычных леших в лесу вытесняли перуновы помощники, которые были ещё более строги к человеку, - калинники (от слова «калить»): Морозко, Трескунец, Карачун. Таким образом, человек, выходя из дома в лес, поле, настраивался на постоянную борьбу с непредвиденными обстоятельствами и немилосердными стихиями; а с другой стороны – всегда мог рассчитывать и на неожиданную помощь лесного божества, лесного хозяина, поэтому старался ему понравиться; не вредить в лесу, не бить без нужды зверей, не ломать зря деревьев и кустов, не засорять лес, даже не кричать громко, не нарушать тишину и покой природы.

Кикимора

О том, что из славянской кикиморы (шишиморы) – божества сна и ночных привидений пытались сделать злого духа, свидетельствует вторая часть слова – «мора». Мора (Мор), Мара – богиня смерти. Но всё же кикимора - не смерть. Если она злится и проказничает, например, беспокоит по ночам малышей, путает оставленную на ночь пряжу и т.д. – ещё не значит, что кто-то умрёт вследствие её злых проделок. Кикимора - слабое, как бы кривозеркальное отражение лишь страха смерти, или даже просто страха.

Христианству удалось превратить в свою противоположность и русалку – древнейший вид берегини, живший в водах. Изображалась она всегда с женским лицом и грудью, рыбьим туловищем и хвостом. Само слово «берегиня» произошло от понятия - оберегать, помогать странствующему, плывущему, терпящему бедствие добраться до берега. Это делали у славян русалки. Однако в период критики и отрицания язычества постепенно внедрялась мысль, что русалки – утопленницы и умершие некрещёные дети. Их стали бояться. Считалось, что они более все опасны для людей в русальную неделю (19 – 24 июня), перед Иваном Купалой, особенно в четверг (Перунов день). В русальную неделю пели русальные песни, вешали на деревья и кусты пряжу, нитки, полотенца – символическую одежду для русалок; то ли чтоб задобрить их, то ли чтоб пожалеть...

Восходил к берегиням и древний Семаргл – священная крылатая собака, охранявшая семена и посевы. Семаргл – как бы олицетворение вооружённого (воинственного) добра. Позже Семаргла стали называть Переплутом, возможно потому, что он был больше связан с охраной корней растений (Плутон – греческий бог подземного царства). Культ Переплута справлялся в русальную неделю. А семена и посевы стали оберегать Ядрей и Обилуха. Русалки приносили весть о дожде.

Сирин

Берегинями были так же птицы с женским лицом: сладкозвучная Сирин, возрождающаяся из пепла птица Феникс, Стратим – мать всем птицам, старейшая в большая, Жар-птица, девушки-лебеди (лебёдушки), Ноготь-птица и т.д.

Мифических полуживотных-полулюдей ещё называли химерическими или химерами. Назначение многих берегинь ныне утрачено. Например, собачье имя Полкан, многие думают, что в древности была такая крылатая собака (путая её с Семарглом), в то время как полкан (полконь) – буквально полуконь. Полуконь охранял солнечных коней Световида, коней богов солнца или богов-громовержцев.

Среди полуконей русские Конёк-горбунок, Сивка-бурка и т.д. По внешнему виду они вполовину или намного меньше героических коней Бога, они невзрачны, иногда даже уродливы (горб, длинные уши и т.д.). В метафорическом смысле именно полукони-полулюди: понимают дела людей (богов и бесов), говорят человеческим языком, различают добро и зло, активны в утверждении добра.

Есть ещё одно необыкновенное божество: Чур – божество границ, одно из древнейших божеств-берегинь. Произошло от «щур». Предки (пращуры) какого-либо рода. Чур связан с миром. Он освящает и защищает право собственности (ср. « чур-моё»), всё делит по справедливости: «чур – пополам!», «чур – вместе!».

Со словом «чур» связаны «чёрт», « очерт», «очерчивать». Праславянское « чъерт» - проклятый, возможно, нарушивший границы, межевые, географические, а затем – неизбежно, нравственные; подменяющий добро злом.

2. Языческие боги

Немало дошло до нас упоминаний солнечных космических языческих богов.

Сварог – бог неба (Сварга - небо), отсюда наше выражение «свара», «свариться» - ругаться, браниться, быть как небо в ненастье. Сын Сварога - Даждьбог

Связан со Сварогом Стрибог – бог воздушных течений и стихий. Именно ему подчинялись ветры. Собственные имена некоторых из них утрачены, возможно, одного из них называли Ветер, другого Ураган и т.д. Но названия двух ветров дошло до нас. Это Погода (Догода) – лёгкий, приятный западный ветерок. Не случайно всё остальное состояние атмосферы, кроме названного, именуется непогодой. Посвист (Позвист или Похвист) – старший (или повелитель) ветер, живущий на севере. Изображался в огромном развевающемся плаще.

Некоторые считают, что бог солнца у древних славян был Ярило, другие – Даждьбог, третьи называют Световида. Однако у славян был собственный бог солнца. Имя ему Хорс . Он известен больше всего у юго-восточных славян, где солнца, конечно очень много.

От древних корней «хоро» и «коло», означавших круг, солярный знак солнца, образуются слова «хоровод», «хоромы» (круговая застройка двора), «колесо».

Хорсу посвящены два очень крупных славянских языческих праздника в году – дни летнего и зимнего солнцестояния в июне (когда с горы к реке обязательно скатывали тележное колесо – солярный знак солнца, символизирующее откат солнца на зиму) и декабре (когда чествовали Коляду, Ярилу и проч.).

Коляда

Коляда – уменьшительно-ласкательное от «коло», солнце-младенец (представлялось мальчиком или девочкой, ведь для маленького возраста ребёнка пол ещё не играет никакой роли; само солнце у нас среднего рода). Это божество возникло из праздника зимнего солнцеворота, из поэтического представления о рождении молодого солнца, то есть солнца будущего года (Это древнее представление о ежегодном младенце не умерло по сей день. Оно перенесено на понятие «новый год». На открытках и в новогоднем оформлении празднеств художники не случайно изображают новый год в виде мальчика, летящего в космосе).

Коляда праздновался в зимние святки с 25 декабря (сочевник, сочельник) по 6 января (Велесов день). Это время совпадает с сильными морозами (ср. Мора - смерть), вьюгами (ср. Вий) и самыми неистовыми гульбищами нечистых (в христианском представлении) духов и злых ведьм, которые скрадывают месяц и звёзды. Всё заволакивается морозною заволокою и кажется мёртвым. Однако, зимние святки – самый весёлый разгул славянских празднеств. Ряженные ходили по дворам, пели колядки – песни, прославляющие Коляду, дающего всем блага. Прославляли также благополучие дома и семьи.

В ночи зимних святок проходили гадания на будущий урожай, на приплод, а больше всего – на брачные союзы. Способов гадания – бесчисленное множество. Этот обычай идёт от желания общения с древней славянской богиней, которая представлялась в виде красивой девушки-пряхи, прядущей нить судьбы, нить жизни, - Сречи (Встречи) – с целью узнать свою судьбу. У разных племён синонимы «суд», «рок», «доля», «судьба», «жребий», «кош», «приговор», «решение», «выбор» имеют одно и тоже значение.

Среча

Среча – ночная богиня. Никто не видел, как она прядёт, поэтому гадания проходили ночью. Чаще всего гадали на суженых (ср. Слово «невеста» буквально – «неизвестная»). Предполагается, что обязанности богини судьбы у иных восточнославянских племён выполняла Макошь, которая покровительствовала домашним работам.

Если во время зимних святок ночами проходили гадания, то днями – ладины – сговоры невест, а затем и свадьбы.

С летним солнцеворотом связан славянский праздник Купало. День летнего солнцестояния – важнейший праздник славян, время наивысшего развития творческих сил природы.

В ночь на 24 июня был обычай не спать: караулить встречу месяца с солнцем, чтоб видеть, как «солнце грае». Славяне уходили на ритуальные холмы или на поляны у рек, жгли костры, пели, водили хороводы, ручейки. Прыжки через костры были одновременно испытанием ловкости и судьбы: высокий прыжок символизировал удачу в замыслах. С шутками, притворными плачами и непристойными песнями сжигали соломенные куклы Ярилы, Купалы, Кострубоньки или Костромы (костра – одеревеневшие части льна, конопли).

На рассвете все участвовавшие в празднике купались, чтоб снять с себя злые немощи и болезни.

В купальскую ночь, по преданиям, происходили всякие чудеса: цвели редкие загадочные травы – разрыв-трава, папоротник и т.д.; открывались невиданные клады. Нечисть – ведьмы и колдуны – тоже предавались всяческому разгулу, скрадывали звёзды, месяц и прочее.

Из слияния названия языческого славянского праздника Купалы и христианского Иванова дня (имеется в виду Иоанн Креститель) явилось новое название праздника – Иван Купала.

Если Хорс был бог солнца, то Световид, Даждьбог, Ругевит, Поревит, Яровит, Белбог несли в себе и мужское родовое начало, и солнечное, космическое. Эти боги позднеславянского язычества – верховные (родовые) боги разных племён, поэтому в их функциях много общего. Даждьбог – один из наиболее известных богов восточнославянских племён. Это бог дающий, податель земных благ, а также бог, охраняющий свой род. Он дал человеку всё главное (по космическим меркам): солнце, тепло, свет, движение (природы или календарное – смену дня и ночи, времён года, лет и т.д.). Вероятно, Даждьбог был больше, чем бог солнца, хотя весьма близок к этому, он обозначал то, что мы называем «весь белый свет».

Белбог - хранитель (консерватор) и податель добра, удачи, справедливости, счастья, всех благ. Древний ваятель сделал статую Белбога с куском железа в правой руке (отсюда - правосудие). Славянам издревле был известен подобный (испытание железом) способ восстановления справедливости. Подозреваемого в каком-либо проступке давали в правую руку раскалённый кусок железа, велев с ним пройти шагов десять; того, чья рука оставалась невредимой, признавали правым. Понятие «клеймёный железом» издревле было равнозначно «клеймёный позором». Отсюда мы узнаем, что верховные славянские боги несли ещё одну функцию – Высшего судьи, Совести, Ревнителя Справедливости, а также бога карающего, охраняющего род от нравственного падения.

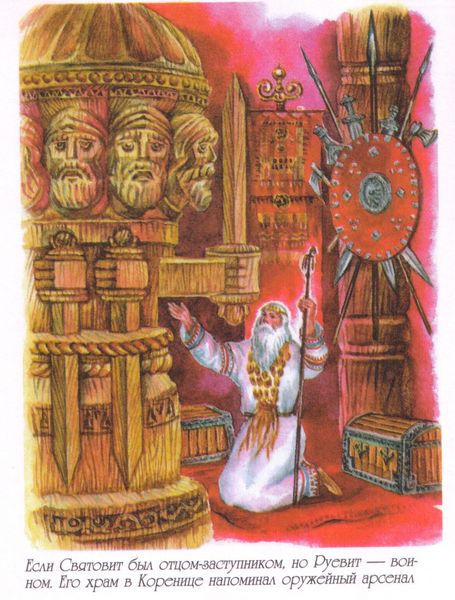

Световид (Святовид) – бог войны, солнца, победы у западных славян, изображался четырёхголовым. Праздники в его честь начинались по окончании жатвы, в августе. Славяне приносили в дар богу собранные с полей, садов и огородов плоды. Жрец наполнял рог Световида молодым вином, символизирующим полноту урожая будущего года. В жертву Световиду приносили множество молодых животных, которых съедали тут же во время пира.

Ругевит – верховный бог одного из славянских племён. У Ругевита было семь лиц, На его поясе висели семь мечей с ножнами, а один меч он держал в правой руке. Ругевит стоял на страже жизни своего племени.

Поревит - один из племенных верховных богов, более древний. Пора (спора) – не что иное, как семя, а вита – жизнь. То есть это бог мужского семени, податель жизни и её радости, любви, так же, как восточнославянский Яровит и уже названные Световид, Белбог, Даждьбог, Ругевит.

Чем-то близок всем этим богам Перун , громовержец, бог западных славян.

Культ Перуна, бога грозы, войны и оружия возник сравнительно поздно в связи с развитием дружинного, военного элемента общества. Перун, или как его еще называли Перун-Сварожич, представлялся славянам вооруженным воином, мчащимся на золотой колеснице, запряженной крылатыми жеребцами, белыми и черными. Топору - оружию Перуна - издревле приписывалась чудесная сила. Так, топор с символическим изображением Солнца и Грома, всаженный в дверной косяк, был непреодолимым препятствием для злых духов, стремящихся проникнуть в человеческое жилище. Другой символ Перуна - "громовый знак", похожий на колесо с шестью спицами. Его изображение часто воспроизводилось на щитах славянских дружинников. Перуну было посвящено животное - дикий тур, громадный лесной бык.

После крещения славяне многие свойства Перуна "передали" Илье-пророку, одному из самых почитаемых христианских святых.

У Перуна была огромная свита из родственников и помощников: Гром, Молния, Град, Дождь, русалки и водяные, ветры, которых четыре, как и четыре стороны света. Отсюда день Перуна – четверг (ср. «после дождичка в четверг», «чистый четверг»), иногда ветров семь, десять, двенадцать или просто много.

Перуну и другим богам, олицетворяющим силы природы, служат богатыри, волоты. Если они разгуляются, то с гор камни выворачивают, деревья валят, реки запруживают завалами. Таких героев разной силы в славянской мифологии множество: Горыня, Верни-гора, Валигора, Вертигор, Дубыня, Дубодёр, Вертодуб, Вырвидуб, Елиня (ель), Лесиня (лес), Дугиня (дуги гнёт), Бор, Верни-вода, Запри-вода, Поток-богатырь, Усыня, Медведко, Соловей-разбойник (ураганный ветер), Сила-царевич, Иван Попялов (Попел), Святогор, Вода и т.д.

Перуну посвящались леса и реки, которые считались священными, например, Буг, Волхов.

Связаны с Перуном и змеи. Значений и назначений у змей (как символов) было несколько.

В календаре славян есть два праздника, во время которых вспоминают змей (чаще это безобидные ужи), 25 марта – время, когда «на юрьеву росу» выгоняют скот и змеи выползают из-под земли, земля становится тёплой, можно начинать сельскохозяйственные работы. 14 сентября – уход змей, сельскохозяйственный цикл в основном заканчивается. Таким образом, эти животные как бы символизировали цикличность сельских полевых работ, были своеобразными природными климатическими часами, Считалось, что они также помогают вымаливать дождь.

Изображения змей – змейки – украшали древние сосуды с водой. Змеи из Перуновой свиты символизировали тучи небесные, грозовые, мощный разгул стихии. Змеи эти многоглавые. Одну голову отсечёшь – другая вырастает и пускает языки огненные (молнии). Змей-Горыныч – сын горы – небесной (тучи). Змеи эти похищают красавиц (луну, звёзды и даже солнце). Змей может быстро превращаться в юношу или девушку. Это связано с омолаживанием природы после дождя, после каждой зимы.

Змеи – хранители кладов несметных, трав целебных, живой и мёртвой воды. Отсюда – змеи-врачи и символы врачевания.

Змеи из свиты богов подземного царства – Вия, Смерти, Мары, Чернобога, Кащея и др. Стерегут преисподнюю. Вариант змея – владетеля подземного царства – Ящер, реже – Рыба. Ящер часто встречается в народных песнях архаических времён, иногда, утратив древний смысл символики, его называют Яша.

Весьма почитаемыми у славян были женщины-богини, восходящие к древнему культу Рожаниц. Наиболее древняя - богиня западных славян Триглава (Тригла). Она изображалось с тремя лицами, идолы её стояли всегда под открытым небом – на горах, пригорках, у дорог. Её отожествляли с богиней Земли.

Род

Культ Рода и Рожаниц , божеств плодородия, связан с земледелием и отражает более позднюю ступень развития славянских племен. Кроме того эти божества связывались с понятиями брака, любви и деторождения. Род считался одним из самых важных божеств, принимавших участие в создании Вселенной: ведь согласно верованиям древних славян именно он посылает с небес на Землю души рождающимся детям.

Рожаниц было две: Мать и Дочь. Мать связывалась славянами с периодами летнего плодородия, когда созревает и тяжелеет урожай. Имя ей было Лада . С ним в русском языке связано множество слов и понятий, и все они имеют отношение к установлению порядка: ладить, наладить, сладить, ладно; ладушка, лада - ласковое обращение к супругу. Раньше свадебный сговор назывался "ладины". Лада считалась также матерью двенадцати месяцев, на которые делится год.

Особенно любили славяне Ладу – богиню любви, красоты, очарования. С наступлением весны, когда сама природа вступает в союз с Ярилой, наступали и Ладины праздники. В эти дни играли в горелки. Гореть – любить. Любовь часто сравнивали с красным цветом, огнём, жаром, пожаром.

С корнем «лад» связаны многие слова брачного значения, союза и мира. Лад – супружеское согласие, основанное на любви; ладить – жить любовно; ладковать – сватать; лады – помолвка; ладило – сват; ладники – уговор о приданом; ладканя – свадебная песня; ладный – хороший, красивый. И самое распространённое – лада, так называли любимых.

С Ладой связано дитя её, имя которого встречается в женской и мужской ипостасях: Лель (Леля, Лелио) или Ляля (Лелия). Лель – дитя Лады, он побуждает природу к оплодотворению, а людей – к брачным союзам.

Полеля – второй сын Лады, бог супружества. Он изображался в белой простой будничной рубахе и терновом венке, такой же венок он подавал супруге. Он благословлял людей на будничную жизнь, полный терний семейный путь.

С Ладой также связан Зничь – огонь, жар, пыл, пламя любовное, священный пыл любви (ср. навзничь).

Леля

Леля - дочь Лады, младшая Роженица. Леля - богиня трепетных весенних ростков, первых цветов, юной женственности, нежности. Отсюда бережное отношение к кому-либо передается словом "лелеять". Славяне считали, что именно Леля заботится о весенних всходах - будущем урожае.

Позднее, уже после крещения Руси, Рожаниц приравнивали к христианской богородице.

Кроме Перуна было еще несколько "главных" богов и ряд второстепенных, как бы полубогов.

Главными были: Даждьбог - Сварожич, Сварог (Стрибог), Макошь - Земля, Огонь - Cварожич, Ярила , Змей - Волос(Велес ) он же Цмог и бог Симаргл .

Даждьбог

был у языческих славян богом Солнца. Имя его не от слова "дождь", как иногда ошибочно думают, оно означает - "дающий Бог", "податель всех благ". Славяне верили, что Даждьбог ездит по небу в чудесной колеснице, запряженной четверкой белых огнегривых коней с золотыми крыльями. А солнечный свет происходит от огненного щита, который Даждьбог возит с собой. Дважды в сутки - утром и вечером - он пересекает Океан-море на ладье, которую тянут гуси, утки и лебеди. Поэтому славяне приписывали особую силу оберегам-талисманам в виде уточки с головой коня.

Утренняя и Вечерняя зори считались сестрой и братом, причем Утренняя Заря была Солнцу женой. Каждый год, во время великого праздника летнего солнцестояния Ивана Купалы (православный Иванов день) торжественно праздновали их брак.

Славяне считали солнце всевидящим оком, которое строго присматривает за нравственностью людей, за соблюдением законов. А священным знаком Солнца с незапамятных времен был... крест! Прищурьтесь, глядя на Солнце, - и вы его увидите. Именно поэтому христианский крест, так похожий на древнейший языческий символ и прижился столь быстро на Руси.

Сварог был у славян богом Неба, отцом всего сущего. Легенда рассказывает, что Сварог подарил людям самый первый плуг и кузнечные клещи, научил выплавлять медь и железо. Кроме того, Сварог установил самые первые законы для людской общины.

Макошь

- Земля - олицетворяет собой женское начало природы и является супругой Сварога. Выражение Мать - Земля, современный вариант имени древней славянской богини, до сих пор с почтением и любовью произносится русским человеком.

Макошь – одна из главных богинь восточных славян. Имя её составлено из двух частей: « ма» - мать, и « кошь» - кошёлка, корзина, кошара. Макошь – мать наполненных кошей, мать хорошего урожая. Это не богиня плодородия, а именно богиня итогов сельскохозяйственного года, богиня урожая, подательница благ.

Объём урожая при равных трудовых затратах каждый год определяет жребий, судьба, доля, счастливый случай. Поэтому Макошь почитали ещё как богиню судьбы. В русском православии Макошь перевоплотилась в Праскеву Пятницу.

Макошь покровительствовала браку и семейному счастью.

Итак, сама Макошь:

1.Богиня всей Судьбы

2.Великая Мать, богиня плодородия, связана с урожаем, имеет 12-13 годовых праздников (и может чествоваться каждое полнолуние)

3.Богиня магии и волшебства, жена Велеса и Хозяйка перекрестков мироздания между мирами.

4.защитница и покровительница хозяек.

5. В нижней ипостаси является знаменитой Ягой, в этом случае можно говорить, что она мать ветров, что жизнь и смерть ей подвластны в равной мере.

6. Хозяйка Живой Природы.

Огонь - Сварожич, был сыном Сварога и Макоши.В древние времена огонь был поистине центром того мира, в котором проходила вся жизнь человека. Нечистая сила не смела приблизиться к Огню, зато Огонь был способен очистить что-либо оскверненное.

Огонь был свидетелем клятв, и вот откуда пошел русский обычай прыгать парами через костер: считалось, если парень и девушка сумеют перелететь над пламенем не расцепив рук, то их любви суждена долгая жизнь. Кстати. истинное имя Бога-Огня было настолько священно, что его не произносили вслух, заменяя иносказаниями. Видимо, поэтому до нас оно так и не дошло, во всяком случае ученые не имеют единого мнения по этому поводу.

Имя забылось, но не забылись приметы, связанные с Огнем. Русская сваха, приходившая сватать невесту, в любое время года протягивала руки к печи: тем самым призывая Огонь в союзники. Новобрачную молодой муж торжественно трижды обводил вокруг очага, прося у Бога-Огня счастливой жизни и много здоровых детей.

Ярила был у древних славян богом плодородия, размножения и физической любви. Именно эта сторона любви, которую поэты называют "страстью кипучей", и находилась в "ведении" славянского бога Ярилы. Его представляли себе юным, красивым мужчиной, пылким влюбленным женихом.

Змей - Волос(Велес ) в славянской языческой мифологии - это божественный противник Перуна. В нем воплощались силы первобытного Хаоса, буйной, неупорядоченной, необжитой природы, зачастую враждебной древнему человеку, но по сути своей вовсе не злобной. А с ними и животные инстинкты самого человека, та часть нашей личности, которая не знает слова "надо", только "хочу". Но ничего дурного в этом нет, надо только держать свои страсти в повиновении.

Немало племён, особенно в охотничьих, лесных регионах, верили в то, что предок их был могучий исполинский зверь. Например, медведь, олень, ящур-пращур и т.д. С такими представлениями связан культ Велеса. Древние верили, что род ведётся от бога, который показывается лишь в образе зверя, а потом снова уходит в небесные чертоги (созвездие Большая Медведица и т.д.).

Велес – один из древнейших восточнославянских богов. Вначале покровительствовал охотникам. Вследствие табу на обожествляемого зверя назывался « волохатый», «волос», « велес». Обозначал также духа убитого зверя, охотничьей добычи. « Vel » - корень слов со значением «мёртвый». Умереть, преставиться – значит приставиться духом, душою к небесным предкам, душа которых улетает на небо, а тело остаётся на земле. Существовал обычай оставлять на сжатом поле «жменю колосьев Волосу на бородку», то есть славяне считали, что предки, покоящиеся в земле, тоже помогают её плодородию. Таким образом, культ скотьего бога Велеса как-то связывался с предками, с урожаем, с благополучием рода. Травы, цветы, кусты, деревья называли «волосами земли».

С древнейших времён скот считался основным богатством племени, семьи. Поэтому скотий бог Велес был ещё и бог богатства. Корень « воло» и « вло» стал составной частью слова « володеть» (владеть).

Культ Велеса восходит к культу Рода и Рожаниц. Поэтому вместе с Ярилой славяне в праздник семик, на масляничную неделю и на зимние святки отдавали дань сладострастным скотьим богам Туру и Велесу, жертвуя им хороводами, пением, поцелуями через венок из свежих цветов и зелени, всякими любовными действиями.

С культом Велеса связано и понятие волхвы, так как корень этого слова также происходит от « волохатый», «волосатый». Волхвы при исполнении ритуальных танцев, заклинаний, обрядов в древности одевались в шкуру (длаку) медведя или другого животного. Волхвы – своего рода учёные, мудрецы древности, знающие свою культуру, во всяком случае, лучше многих.

Согласно преданиям Бог-Змей сочетает в своем облике мохнатость и чешую, летает с помощью перепончатых крыльев, умеет выдыхать огонь, хотя самого огня (особенно молнии) очень боится. Змей - Велес большой любитель молока, отсюда его второе имя - Цмог (Смог), что по старославянски значит Сосун.

Языческие славяне поклонялись обоим божественным противникам - и Перуну и Змею. Только святилища Перуна были по высоким местам, а святилища Велеса - в низинах. Некоторые предания позволяют думать, что укрощенный, загнанный в подземелье Змей - Волос стал отвечать за земное плодородие и богатство.

Симаргл считался божеством, близким к русалкам, подательницам влаги на поля; это - Бог почвы, корней растений, разновидность божеств плодородия.

"Второстепенными" божествами были те, которые жили бок о бок с человеком, помогали ему, а иногда и мешали, в разных хозяйственных делах и житейских заботах. В отличии от главных божеств, которых никто никогда не видел, эти довольно часто показывались человеку на глаза. Об этих случаях у славян имеется огромное количество преданий, легенд, сказок и даже рассказов очевидцев, начиная с глубокой старины и до наших времен.

Вот некоторые из этих божеств: Домовой, Овинник, Банник, Дворовый, Полевик и Полудица, Водяной, Леший.

Домовой - это душа дома, покровитель строения и живущих в нем людей. Строительство дома было для древних славян исполнено глубочайшего смысла, ведь человек при этом уподоблялся Богам, создавшим Вселенную. Огромное значение придавалось выбору времени начала работ, выбору места и строительных материалов. Вот как, например, выбирались деревья. Не годились скрипучие, ибо в них плачет душа замученного человека, не годились засохшие на корню - в них нет жизненных сил, а значит люди в доме станут болеть.

Срубая деревья, языческий славянин винился перед древесными душами, изгоняемыми из стволов, а сам подолгу постился и исполнял очистительные обряды. Но древний славянин все-таки не был до конца уверен, что срубленные деревья не начнут ему мстить, и чтобы обезопасить себя приносил так называемые "строительные жертвы". Череп коня или быка закапывался под красным(восточным) углом дома, в котором помещались резные изваяния богов, а позже - иконы. А из души убиенного животного собственно и возникал Домовой.

Домовой устраивался жить в подполье, под печью. Он представлялся в виде маленького старичка, похожего лицом на главу семьи. По нраву он - вечный хлопотун, ворчливый, но заботливый и добрый. Люди старались поддерживать с Домовым добрые отношения, заботиться о нем как о почетном госте, и тогда он помогал содержать дом в порядке и предупреждал о грозящем несчастье. Переезжая из дома в дом, Домового всегда с помощью заговора приглашали переехать вместе с семьей.

Живущий рядом с человеком Домовой - самый добрый из "малых" божеств. А уже непосредственно за порогом избы "свой" мир становиться все более чужим и враждебным. Дворовый - хозяин двора - считался уже чуть менее доброжелательным, чем Домовой. Овинник - хозяин овина - еще менее, а Банник, дух бани, стоящей вовсе на отшибе, на краю двора, а то и за его пределами - попросту опасен. По этой причине верующие люди считают баню - символ, казалось бы, чистоты - "нечистой". В древности слово "нечистый" означало вовсе не что-то греховное, дурное, а просто менее священное, более доступное действию злых сил.

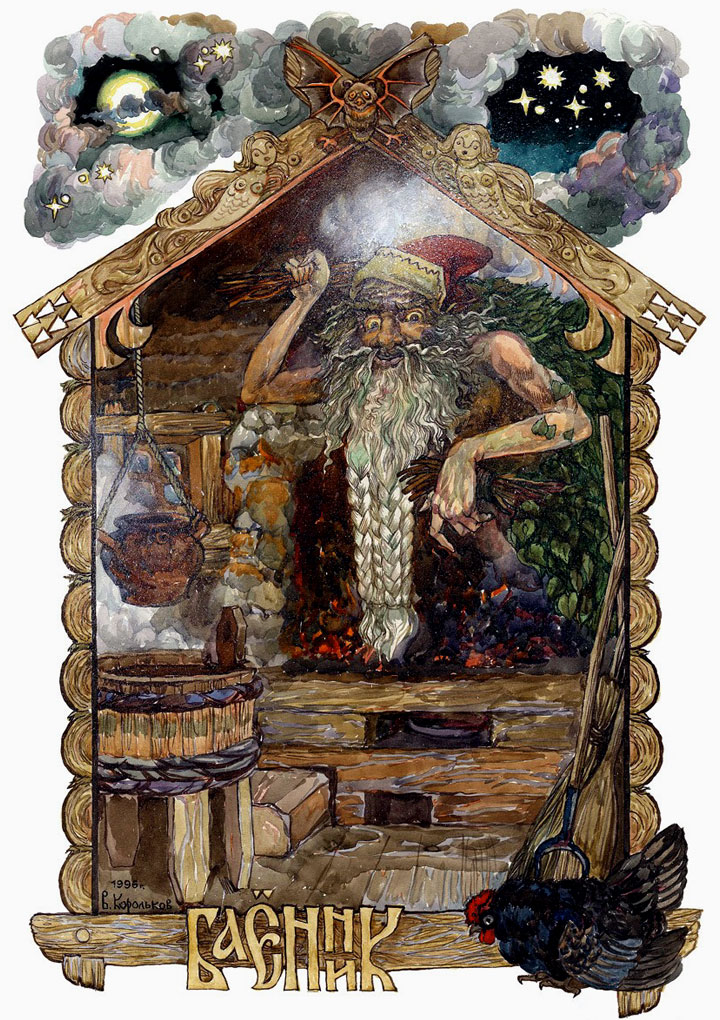

О Баннике и в наши дни рассказывают немало жутких историй. Он представляется в виде крохотного, но очень сильного старичка, голого, с длинной, покрытой плесенью бородой. Его злой воле приписывают обмороки и несчастные случаи, иногда происходящие в бане. Любимое развлечение Банника - шпарить моющихся кипятком, раскалывать камни в печке-каменке и "стрелять" ими в людей. Может он и затащить в горячую печку и содрать клок кожи с живого. Впрочем, с ним можно поладить. Знающие люди всегда оставляют Баннику хороший пар, свежий веничек и лоханку чистой воды. И никогда друг друга не подгоняют - Банник этого не выносит, сердиться. А уж если попал под руку Баннику, надо выбежать из бани и позвать на подмогу Овинника или Домового: "Батюшка, Выручи!.."

Баня всегда имела огромное значение для славянина. В нелегком климате это было лучшее средство избавиться от усталости, а то и изгнать болезнь. «Баня парит, баня правит, баня все поправит», - говорят до сих пор. Но в то же время это было таинственное место. Здесь человек смывал с себя грязь и хворь, а значит, оно само по себе становилось нечистым и принадлежало не только человеку, но и потусторонним силам. Но ходить мыться в баню должен всякий: кто не ходит, тот не считается добрым человеком. Даже банище - место, где баня стояла, - почиталось опасным, и строить на нем жилое, избу либо амбар, не советовали. Ни один добрый хозяин не решится поставить на месте сгоревшей бани избу: либо одолеют клопы, либо мышь испортит весь скарб, а там жди и нового пожара! За много веков накопилось множество поверий и легенд, связанных именно с баней.

Как и во всяком месте, здесь обитает свой дух. Это банный, банник, байник, баинник, баенник - особая порода домовых, недобрый дух, злобный старикашка, облаченный в липкие листья, отвалившиеся от веников. Впрочем, он легко принимает облик вепря, собаки, лягушки и даже человека. Вместе с ним здесь обитают его жена и дети, но встретить в бане можно и овинников, и русалок, и домовых.

Если хочется увидеть нежить в бане, надо зайти туда ночью и, заступив одной ногою за порог, скинуть с шеи крест и положить его под пятку.

Банник со всеми своими гостями и челядью любит попариться после двух, трех, а то и шести смен людей, а моется он только грязной водой, стекшей с людских тел. Свою красную шапку-невидимку он кладет сушиться на каменку, ее даже можно украсть ровно в полночь - если повезет. Но тут уж нужно бежать как можно скорее в церковь. Успеешь добежать, прежде чем банник проснется, - будешь обладать шапкой-невидимкой, иначе банник догонит и убьет.

Вообще в бане надо вести себя осторожно. Например, с крестом в баню не идут; его снимают и оставляют в предбаннике или вовсе дома. Все вообще, из чего моются, считается нечистым: тазы, кадки, ушаты, шайки, ковши в банях. Пить в бане воду, приготовленную для мытья, хотя бы она была чистая, - нельзя.

Если не соблюдать этих правил или появиться в бане не вовремя, баенник накинется, станет бросаться горячими камнями, плескаться кипятком; если не убежишь умеючи, то есть задом наперед, может совсем запарить, а все будут думать, что просто угорел человек.

Он не любит родильниц, которых в старину выводили в баню; но их там нельзя покидать одних. Вообще баенник не прочь злобно подшутить над женщинами, и, заслышав хрип и храп, вой за каменкой или хохот и свист, им надо как можно скорее бежать прочь. Если баба в бане станет браниться и посылать своих детей к черту, баенник может содрать с нее кожу с головы до ног.

Чтобы он не проказил, не вредил в новой бане, в прежние времена приносили в дар черную курицу. Такую курицу, не ощипывая перьев, душили (а не резали) и закапывали под порогом.

Добиваются расположения баенника тем, что оставляют ему кусок ржаного хлеба, густо посыпанного крупной солью. Полезно также оставлять в кадушках немного воды и хоть маленький кусочек мыла, а в углу - веник: баенники любят внимание и заботу!

На ночлег банный пускает в том случае, если путник вежливо попросит у него позволения: «Хозяинушко-батюшко! Пусти ночевать!» Такого прохожего банник охраняет от всякой нечистой силы. Когда леший хотел однажды затаскать человека в бане, банник не позволил:

«Нет, нельзя, он у меня просился!»

У банного хозяина спрашивают разрешения, когда желают истопить баню: «Банный хозяин, дай мне баню истопить!» - и так трижды. В бане нельзя стучать или громко говорить, иначе баенник рассердится и напугает.

Выйдя из бани, ее хозяина надо поблагодарить.

Полевик

Когда начали расчищать леса и распахивать земли под поля и пастбища, новые угодья, конечно немедленно обзавелись своими собственными "малыми" божествами -Полевиками .

Вообще с хлебным полем связано много верований и примет. Так, до прошлого века дожило разделение сельскохозяйственных культур на "мужские" и "женские". Например, хлеб-жито сеяли только мужчины, почти донага раздевшиеся и несшие посевное зерно в особых мешках, скроенных из старых штанов. Тем самым они как - бы заключали "священный брак" со вспаханным полем, и ни одна женщина при этом присутствовать не смела. А вот репа считалась "женской" культурой. И женщины сеяли ее тоже почти обнаженными, стараясь передать Земле часть своей детородной силы.

Иногда люди встречали в поле старичка, невзрачного с виду и донельзя сопливого. Старичок просил прохожего утереть ему нос. И если не брезговал человек, в руке у него неожиданно оказывался кошель серебра, а старичок- Полевик исчезал. Таким образом наши предки выражали простую мысль, что Земля щедро одаривает лишь тех, кто не боится выпачкать рук.

Рабочий день в деревнях начинался рано, а вот полуденную жару лучше было переждать. Было у древних славян особое мифическое существо, которое строго присматривало, чтобы в полдень никто не работал. Это Полудица. Ее представляли себе девушкой в длинной белой рубахе или наоборот - косматой страшной старухой. Полудицы побаивались: за несоблюдение обычия она могла наказать, и жестоко - теперь мы называем это солнечным ударом.

За оградой жилища древнего славянина начинался лес. Этот лес определял весь уклад жизни. В языческие времена в славянском доме из дерева делали буквально все, от самого жилища до ложек и пуговиц. А кроме того лес давал дичь, ягоды и грибы в огромном разнообразии. Но кроме благ, даруемых человеку, дикий лес всегда таил немало загадок и смертельных опасностей.

Идя в лес, всякий раз надо было быть готовым ко встрече с его хозяином - Лешим . "Леший" на старославянском языке означает "лесной дух".

Внешность Лешего переменчива. Он может предстать великаном, выше самых высоких деревьев, а может спрятаться за маленьким кустиком. Леший похож на человека, только одежда у него запахнута наоборот, на правую сторону. Волосы у Лешего длинные серо-зеленые, на лице нет ни ресниц, ни бровей, а глаза как два изумруда - горят зеленым огнем.

Леший может обойти вокруг неосторожного человека, и тот долго будет метаться внутри волшебного круга, не в силах переступить замкнутую черту. Но Леший, как и вся живая, природа умеет воздавать добром за добро. А нужно ему только одно: чтобы человек, входя в лес уважал лесные законы, не причинял лесу вреда. И очень обрадуется Леший, если оставить ему где-нибудь на пеньке лакомства, какие в лесу не растут, пирожок, пряник, и сказать вслух спасибо за грибы и ягоды.

Есть такое выражение в русском языке "венчаться возле ракитового куста". Оно означает гражданский, т.е. не оформленный официально брак между мужчиной и женщиной. Так русский язык сохранил воспоминание о древнейших языческих браках, заключавшихся у воды, возле священных деревьев - ракит. Вода, как одна из Священных стихий, считалась свидетелем нерушимой клятвы.

Водяной

Водным божеством был Водяной - мифический обитатель рек, озер и ручьев. Водяного представляли в виде голого обрюзглого старика, пучеглазого, с рыбьим хвостом. Особой силой наделялись родниковые Водяные, ведь родники, по преданиям, возникли от удара молнии Перуна - самого сильного божества. Такие ключи назывались "гремячими" и это сохранилось в названии многих источников.

Итак, вода - как и другие природные сути - была для славянских язычников исконно доброй, дружественной стихией. Но, как и все стихии требовала обращения с нею на "вы". Могла ведь и утопить, погубить ни за что. Могла потребовать жертв. Могла смыть деревню, поставленную "без спросу " у Водяного - мы бы сказали теперь, без знания местной гидрологии. Вот почему Водяной часто выступает в легендах как существо, враждебное человеку. Видимо славяне, как опытные жители леса, заблудиться боялись все-таки меньше, чем утонуть, поэтому и Водяной в сказаниях выглядит опаснее Лешего.

Языческие ритуалы, обряды и моления

Моления славян-язычников своим богам были расписаны по временам года и сельскохозяйственным срокам. Год определялся по солнечным фазам, так как Солнце играло огромную роль в мировоззрении и верованиях древних земледельцев.

Начинался год, как и у нас сейчас, 1 января. Новогодние празднества - святки - длились 12 дней, захватывая конец старого и начало нового года. В эти дни сначала гасили все огни в очагах, затем добывали трением "живой" огонь, пекли специальные хлебы и по разным приметам старались угадать, каков будет наступающий год. Кроме того, язычники всегда стремились активно воздействовать на своих богов при помощи жертвоприношений. В честь богов устраивались пиры, на которых закалывали быков, козлов, баранов, всем племенем варили пиво, пекли пироги. Боги как бы приглашались на эти пиры - братчины, становились сотрапезниками людей. Существовали специальные святилища - "требища", предназначенные для таких ритуальных пиров. Церковь использовала новогодние языческие святки, приурочив к ним христианские праздники рождества и крещения (25 декабря и 6 января) . Следующим праздником была масленица, буйный и разгульный праздник весеннего равноденствия, встречи солнца и заклинания природы накануне весенней пахоты. Церковь боролась с этим праздником, но не смогла его победить и добилась только выдворения его за календарные сроки "великого поста" перед пасхой.

В пору пахоты, сева яровых и "прозябания" зерна в земле мысль древнего славянина обращалась к предкам, тоже лежащим в земле. В эти дни ходили на кладбище и приносили предкам пшеничную кутью, яйца и мед, считая, что предки-покровители помогут всходам пшеницы. Кладбища представляли собой в древности как бы "поселки мертвых" - над сожженным прахом каждого умершего строилась деревянная "домовина" ("столп"); в эти миниатюрные дома и приносили угощение предкам весной и осенью. Позднее стали над могилами насыпать земляные курганы. Обычай "приносов" в родительские дни сохранился и до наших дней.

На протяжении весны и лета беспокойство древнего земледельца об урожае все возрастало - нужны были вовремя дожди, вовремя солнечное тепло. Первый весенний праздник приходился на 1 - 2 мая, когда появлялись первые всходы яровых.

Второй праздник, слившийся впоследствии с христианским троицыным днем, - это день бога Ярилы, бога животворящих сил природы; в этот день (4 июня) убирали лентами молодую березку и украшали ветками дома. Всю ночь горели костры, молодежь гуляла, пела, плясала, все считались друг другу невестами и женихами. Язычники-славяне считали, что весенний расцвет должен пробуждать в людях страсть, а людская любовь - увеличивать плодородие полей. И эти верования очень долго держались в крестьянской среде. Желая подчеркнуть юность и красоту Бога - Ярилы, им зачастую наряжали девушку. Ее сажали на белого коня, надевали венок из полевых цветов, давали в левую руку колосья, а в правую - символ смерти, изображение человеческого черепа. Коня со всадницей водили по полям, прося у Ярилы хорошего урожая.

"Похоронам" состарившегося Ярилы тоже был посвящен праздник, приходившийся на позднюю осень. Но люди знали, минует зима, и Ярила воскреснет, как и зерно, похороненное в земле, воскресает новым зерном.

Во всех этих праздниках ощущается настойчивое моление о дожде. Хороводы девушек, обрядовые песни и пляски в священных рощах, жертвоприношения рекам и родникам - все было направлено на получение дара неба - дождя. Дню Купалы предшествовала русальная неделя. Русалки - нимфы воды и полей, от которых, по представлениям славян, зависело орошение земли дождем.

В славянской этнографии хорошо известно, что в дни таких русальных празднеств в деревнях выбирали самых красивых девушек, обвивали их зелеными ветками и с магической целью обливали водой, как бы подражая дождю, который хотели вызвать такими действиями Праздник Купалы был наиболее торжественным из весенне-летнего цикла. Поклонялись воде (девушки бросали венки в реку) и огню (в купальскую ночь на высоких холмах, на горах разводили огромные костры, и юноши и девушки попарно прыгали через огонь). Жизнерадостная игровая часть этих молений сохранялась очень долго, превратившись из обряда в веселую игру молодежи.

Этнографы начала Х1Х в. описывают великолепное зрелище купальских костров в Западной Украине, Польше и Словакии, когда с высоких вершин Татр или Карпат на сотни верст вокруг открывался вид на множество огней, зажженных на горах.

Кульминационным пунктом славянского сельскохозяйственного года были грозовые, жаркие июльские дни перед жатвой. Земледелец, бессильный перед лицом стихий, со страхом взирал на небо - урожай, взращенный его руками, вымоленный у богов, был уже почти готов, но грозное и капризное небо могло его уничтожить. Излишний зной мог пересушить колосья, сильный дождь - сбить созревшее зерно, молния - спалить сухое поле, а град - начисто опустошить нивы.

Бог, управлявший небом, грозой и тучами, был особенно страшен в эти дни; его немилость могла обречь на голод целые племена. День Рода-Перуна (Ильин день - 20 июля) был самым мрачным и самым трагическим днем во всем годовом цикле славянских молений. В этот день не водили веселых хороводов, не пели песен, а приносили кровавые жертвы грозному и требовательному божеству.

Знатоками обрядности и точных календарных сроков молений были жрецы-волхвы и ведуньи-знахарки, появившиеся еще в первобытную эпоху. Наряду с языческими молениями об урожае, составлявшими содержание годового цикла праздников, славянское язычество включало и первобытный анимизм (заклинания и обряды поклонения лешим, водяным, болотным духам) и культ предков (почитание мертвых, вера в домовых).

Сложной обрядностью обставлялись свадьбы и похороны. Свадебные обряды были насыщены магическими действиями, направленными на безопасность невесты, переходящей из-под покровительства своих домашних духов в чужой род, на благополучие новой семьи и на плодовитость молодой четы. Погребальные обряды славян сильно усложнились к концу языческого периода в связи с развитием дружинного элемента. Со знатными русами сжигали их оружие, доспехи, коней. По свидетельствам арабских путешественников, наблюдавших русские похороны, на могиле богатого руса совершалось ритуальное убийство его жены. Все эти рассказы полностью подтверждены археологическими раскопками курганов. В качестве примера можно привести огромный курган высотою в четырехэтажный дом - "Черную Могилу" в Чернигове, где в процессе раскопок было найдено много различных вещей Х в.: золотые византийские монеты, оружие, женские украшения и турьи рога, окованные серебром, с чеканными узорами и изображением былинного сюжета - смерти Кощея Бессмертного в черниговских лесах.

Вокняжившись в Киеве в 980г., Великий князь Владимир 1 произвел своего рода языческую реформу, стремясь, очевидно, поднять древние народные верования до уровня государственной религии, - рядом со своими теремами, на холме, князь приказал поставить деревянные кумиры шести богов: Перуна с серебряной головой и золотыми усами, Огня-Сварожича, Даждьбога, Стрибога, Семаргла и Мокоши.

Будто бы Владимир установил даже человеческие жертвоприношения этим богам, что должно было придать их культу трагический, но в то же время и очень торжественный характер. "И осквернилась кровью земля Русская и холм тот", - говорит летопись.

Культ Перуна, главного бога дружинной знати, был введен родным дядей Владимира, князем Новгородским Добрыней и на северной окраине Руси, в Новгороде. Вокруг идола Перуна там горело восемь негасимых костров, а память об этом вечном огне сохранялась у местного населения вплоть до ХУ11 в.

Попытка превращения язычества в государственную религию с культом Перуна во главе, судя по всему, не удовлетворила Владимира, хотя киевляне охотно поддерживали даже самые крайние проявления кровавого культа воинственного бога.

В Киеве давно уже было хорошо известно христианство и его основные догмы. Первые сведения о христианстве у русов относятся к 860 - 870-м годам. В Х в. в Киеве была уже церковь святого Ильи, христианского двойника Перуна. Ко времени Владимира уже существовала значительная христианская литература в соседней Болгарии, написанная на старославянском языке, вполне понятном для всех русских.

Но киевские князья медлили с принятием христианства, так как при тогдашних богословско-юридических воззрениях византийцев принятие крещения из их рук означало переход новообращенного народа в вассальную зависимость от Византии.

Владимир 1 вторгся в византийские владения в Крыму, взял Херсонес и отсюда уже диктовал свои условия императорам. Он хотел породниться с императорским домом, жениться на царевне и принять христианство. Ни о каком вассалитете в таких условиях не могло быть и речи.

Около 988 г. Владимир крестился сам, крестил своих бояр и под страхом наказаний заставил креститься киевлян и всех русских вообще. В Новгороде тот же Добрыня, который учреждал там культ Перуна, теперь крестил новгородцев.

Формально Русь стала христианской. Погасли погребальные костры, на которых сгорали убитые рабыни, угасли огни Перуна, требовавшего себе жертв наподобие древнего Минотавра, но долго еще по деревням насыпали языческие курганы, тайно молились Перуну и Огню-Сварожичу, справляли буйные праздники родной старины.

Язычество слилось с христианством.

Г.Галкина

В статье использованы выдержки из книги Б.А.Рыбакова "Киевская Русь и русские княжества" и очерка М.Семеновой "Мир языческих славян".